成膜技術が果たす重要な役割

半導体をはじめとする先端電子デバイスの性能向上において、薄膜材料は欠かせない存在です。導電性・絶縁性・耐熱性など、求められる機能は年々高度化しており、それに応じて成膜技術も進化を続けています。本記事では、成膜の基礎から主要な手法、高機能材料である高融点金属・合金、そして代表的なプロセス技術に至るまで、最新の成膜技術の全体像を詳しく解説します。

高機能薄膜を支える基盤技術

成膜技術は、最先端の電子デバイスに欠かせない高機能な薄膜を形成する重要なプロセスです。形成される薄膜には、電気を通す導電膜、電気を遮断する絶縁膜、特定の波長を反射・吸収する光学膜、熱を制御する熱拡散膜など、多様な機能が求められます。半導体製造においては、トランジスタのゲート絶縁膜や金属配線、拡散バリア膜、コンタクト膜など、ミクロン以下の極めて薄い膜が数十層以上も積み重ねられ、微細な構造を構成しています。

このような薄膜は、単に形成されればよいわけではなく、厚みの均一性、密着性、耐久性、構造の緻密さ、そして異種材料との界面特性までが厳しく管理されます。たとえば、ロジック半導体のFinFET構造では、ナノスケールの三次元形状に対しても、極めて均質な膜厚で成膜を行う必要があります。また、メモリデバイスでは、信頼性の高い絶縁膜や抵抗変化を制御する導電膜が性能を大きく左右します。

これらの要求に応えるためには、成膜プロセスの選定が極めて重要です。材料の組成や構造、成膜温度、圧力、反応性ガスの種類と供給タイミングなど、すべてが膜の品質に直結します。単一材料だけでなく、複数材料を組み合わせて積層するケースも多く、成膜精度の高さとプロセス制御の柔軟性が求められます。高機能な薄膜の形成は、デバイス全体の性能と信頼性を支える「要」であり、その技術基盤こそが半導体開発の競争力を左右すると言っても過言ではありません。

微細化の進行と成膜技術の多様化

半導体デバイスの微細化が加速する中で、成膜技術にはこれまで以上に高度な対応が求められるようになっています。従来のプレーナー構造から、FinFETやGAA(Gate-All-Around)といった立体構造へと進化したことで、膜を形成すべき対象面はフラットな平面から立体的な複雑形状へと変化しました。これに伴い、単純に膜を堆積するだけでは十分でなく、三次元構造の細部にまで均一に密着し、特性を均質に保つ成膜が必要とされています。

たとえば、極めて微細なトレンチやコンタクトホールに対しても、厚みのムラなく高アスペクト比で膜を堆積することが求められます。こうした要求に対応するため、従来のCVDやPVDだけでは不十分となる場面が増えており、原子レベルでの制御が可能なALD(原子層成長)などの先端技術が活用されるようになりました。また、膜の密度や組成の微調整を可能にするプラズマ支援型の成膜や、低温プロセスによる成膜技術の採用も進んでいます。

加えて、形成される薄膜が果たす役割も多様化しており、導電性・絶縁性・拡散バリア性・熱伝導性・光学特性など、機能ごとに最適な材料と成膜方法を選択する必要があります。これにより、同一のデバイス内でも複数の成膜プロセスを組み合わせるのが一般的となっています。微細化と高集積化が進行する現代の半導体製造において、成膜技術は単なる前工程の一部ではなく、製品性能や歩留まりを左右する中核的な技術領域となっています。

用途に応じた成膜手法の種類

形成対象の材料特性や構造、要求される膜の機能性に応じて、成膜技術は大きく分かれます。ここでは、基本となるPVDとCVDの特徴や使い分け、そしてそれ以外の補完的な手法について解説します。

物理的気相成長(PVD)と化学的気相成長(CVD)

成膜技術の中核を成す代表的な手法が、PVD(Physical Vapor Deposition:物理的気相成長)とCVD(Chemical Vapor Deposition:化学的気相成長)です。これらは、膜の形成原理が大きく異なっており、対象とする材料やデバイス構造、求められる膜の特性に応じて使い分けられています。

PVDは、真空中でターゲット材(成膜材料)を物理的に蒸発またはスパッタリングさせ、その粒子を基板上に堆積させる方法です。高純度で安定した金属膜を形成できるほか、膜の組成制御が比較的容易で、タングステンやモリブデンなどの高融点金属にも対応可能です。主な方式には、蒸着法やスパッタリング法があり、特にスパッタリングは不活性ガス(アルゴンなど)のイオンを用いて、ターゲット材から原子や分子を叩き出す手法として広く利用されています。

一方、CVDは原料ガスを基板近傍に供給し、熱やプラズマなどによって化学反応を起こさせ、反応生成物を膜として堆積させる方法です。構造の複雑な立体形状に対しても、優れた被覆性(コンフォーマリティ)を発揮しやすいため、三次元構造を持つデバイスに特に適しています。CVDには熱CVD、プラズマCVD、低圧CVD(LPCVD)など多様な方式が存在し、膜の密度や組成、膜質を調整しやすいという利点があります。

両手法には一長一短があり、たとえばPVDは成膜速度が速く、金属膜に向いている一方、コンフォーマル性に欠けることがあります。逆にCVDは、凹凸のある構造にも均一に成膜できる反面、高温処理が必要となるケースも多く、熱に弱い材料への適用には注意が必要です。このため、デバイスの設計要件や製造環境に応じて、最適な成膜プロセスを選定することが重要となります。

その他の成膜方法

PVDやCVDといった代表的な成膜技術に加えて、用途やコスト、装置条件に応じた多様な成膜手法が存在します。その一つが酸化処理です。これは主にシリコン基板表面に酸化膜を形成するプロセスで、ウェーハを高温下で酸素あるいは水蒸気と反応させることで、シリコン酸化膜(SiO₂)を生成します。この膜は、ゲート絶縁膜や表面保護層などに用いられ、極めて高い信頼性と安定性を持ちます。

次に、電解めっきや無電解めっきによる成膜も、特に配線やバリア層の形成において有効です。電解めっきでは、電流を流して金属イオンを基板上に析出させる方法が一般的であり、銅配線の形成などに広く用いられています。無電解めっきは電流を用いず、還元反応によって金属を堆積させるため、複雑な形状にも均一に成膜できるという特長があります。これにより、微細なスルーホールやバンプ構造など、精密性が求められる場面でも活用されます。

さらに、スピンコートやディップコートといった塗布プロセスも成膜手法の一つです。これらは主にレジスト材料や絶縁材料などの塗布に使用され、化学反応や熱処理を経て薄膜に変化させます。近年では、有機材料や低誘電材料(Low-k)の導入に伴い、こうした塗布系成膜の重要性も増しています。

これらのプロセスは、多くの場合、極めて高い真空環境下、または精密に制御された大気中で実施され、高品質な薄膜の形成が可能です。成膜の手段は一様ではなく、材料の特性やデバイス構造、製造工程全体の最適化を見据えた選択が求められています。適切な手法を選ぶことが、デバイスの性能と信頼性を大きく左右する鍵となります。

高融点金属と合金の特徴

高温プロセスに耐える材料が求められる場面では、高融点金属や合金が重要な役割を果たします。この章では、各材料の性質とともに、成膜技術との関係性について具体的に解説します。

高融点金属の優位性

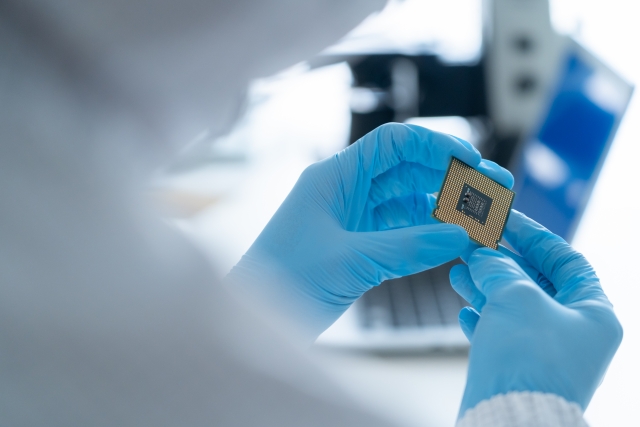

高融点金属とは、一般に融点が1000℃を超える金属を指し、過酷な温度環境でも形状や特性を維持できる優れた耐熱材料として知られています。半導体製造のように高温での熱処理や成膜が不可欠なプロセスにおいて、これらの金属は極めて重要な役割を担っています。中でも、タングステン(W)、タンタル(Ta)、モリブデン(Mo)、ハフニウム(Hf)などが代表例です。

たとえば、タングステンは融点が約3422℃と全金属中で最も高く、電気伝導性も優れていることから、配線材料やバリアメタル、ゲート電極などに活用されています。タンタルは高温でも酸化しにくく、絶縁膜やキャパシタ電極、スパッタターゲット材料として広く採用されています。モリブデンは熱伝導性に優れ、寸法安定性も高いため、CVDプロセス用の治具やターゲット材料として使用されます。ハフニウムは近年、ハイk絶縁膜(高誘電率材料)の構成元素として注目されており、微細化が進むトランジスタ構造において不可欠な存在となっています。

これら高融点金属の利点は、単なる耐熱性にとどまりません。酸化や腐食に対する耐性、摩耗しにくい表面特性、高い硬度や安定した熱膨張率など、多面的な優れた材料特性を兼ね備えており、プロセス装置の内部部品や成膜用ターゲット、さらには耐環境用途の構造材としても重宝されています。また、他の元素と組み合わせて合金化することで、さらに性能を引き上げることも可能です。

先端デバイスでは、プロセス温度の上昇とともに材料の限界性能が試される場面が増えています。そうした中、高融点金属はその高い信頼性と長寿命特性によって、極限環境下でも安定して機能し続ける材料として選ばれており、今後の高機能化・高集積化にも欠かせない存在といえるでしょう。

合金による特性の最適化

合金とは、二種以上の金属、または金属と非金属元素を組み合わせて作られた材料であり、その構成や割合を調整することで、単一の金属では得られない多様な特性を実現できるという大きな強みがあります。合金化によって得られる主な利点には、機械的強度の向上、耐摩耗性や耐食性の強化、熱膨張の抑制、電気・熱伝導性の制御、加工性の改善などがあり、使用環境や目的に応じて材料設計を最適化することが可能です。

たとえば、半導体製造装置に用いられる材料では、高温や腐食性ガスに耐えることが要求される場面が多く、ニッケル合金やモリブデン合金、タンタル合金などが活躍しています。これらは、成膜チャンバ内の構造材や、ターゲット材、ヒーター部材などに使われることが多く、高温での寸法安定性や長期的な耐久性が求められる用途において非常に高い信頼性を発揮します。

また、導電性や磁性、熱伝導性を調整するために、微量の元素を添加する合金設計も一般的です。たとえば、銅にビスマスや錫を添加することで、はんだ付け性を高めたり、耐酸化性を向上させたりすることができます。さらに、微細組織制御による析出強化や結晶粒の微細化など、冶金学的なアプローチによって、特性をさらに向上させる手法も確立されています。

合金の設計は、単なる「性質の足し算」ではなく、相互作用や結晶構造の変化を巧みに利用する高度な材料工学です。その応用範囲は、半導体・エネルギー・航空宇宙・医療機器など多岐にわたり、近年では、地球資源の有効活用やリサイクル性を考慮したサステナブル合金の研究も進められています。こうした柔軟な性能調整が可能な点こそが、合金材料の最大の優位性と言えるでしょう。

技術別に見る代表的な成膜プロセス

最後に、成膜技術をより実践的な観点から見ていきます。特にスパッタリング法とCVD法について、それぞれの原理、利点、応用事例を詳しく解説し、選定時のポイントを整理します。

スパッタリング法の仕組みと利点

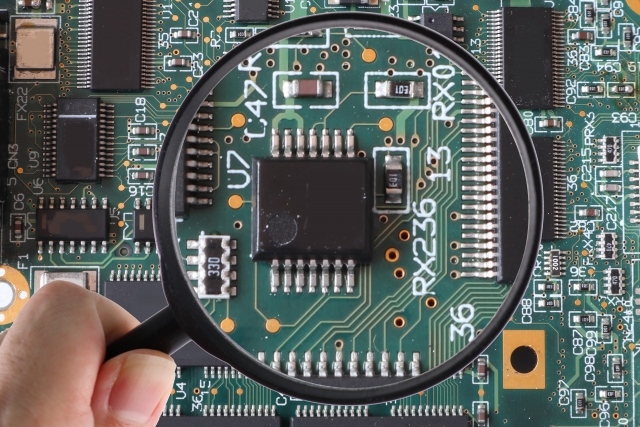

スパッタリング法は、PVD(物理的気相成長)に分類される代表的な成膜技術の一つで、特に金属膜や酸化物膜の形成に広く利用されています。この方法では、成膜対象となる材料(ターゲット)を円盤状や矩形に加工し、真空中で不活性ガス(主にアルゴン)をプラズマ化させます。プラズマ中のイオンがターゲットに高速で衝突することで、その表面から原子や分子が弾き出され、基板上に飛来して薄膜を形成する仕組みです。

この物理的なプロセスは、化学反応に依存しないため、材料の種類を問わず適用しやすいという特長があります。特にタングステンやモリブデンといった高融点金属、さらには多元素を含む合金材料にも対応可能で、さまざまな電子部品やMEMS(微小電気機械システム)、光学デバイスの製造において重宝されています。

また、スパッタリング法は成膜の均一性が高く、膜厚の制御性に優れている点も利点のひとつです。ターゲットと基板の距離や角度、プラズマの密度、ガス圧などのプロセス条件を調整することで、膜質や構造を細かくチューニングすることが可能です。近年では、バイアスをかけて基板側のエネルギーを制御する「イオンアシストスパッタ」や、「マグネトロンスパッタ」などの高効率型スパッタリング技術も普及しており、密着性や膜の緻密さをさらに高める工夫も進んでいます。

さらに、ドライプロセスであることから、環境や基板へのダメージが比較的少ないという面もあり、プロセスの安定性や再現性に優れる点も評価されています。量産ラインでも導入しやすく、他の成膜方法との組み合わせによって、より複雑で高性能な多層膜の形成にも対応できます。こうした多様なメリットにより、スパッタリング法は幅広い分野で不可欠な技術となっています。

CVD法と先端プロセスへの展開

CVD(Chemical Vapor Deposition:化学的気相成長)法は、原料となるガスを反応室内に導入し、熱やプラズマ、光などのエネルギーを用いて基板上で化学反応を起こさせ、薄膜を堆積させる成膜技術です。PVDとは異なり、材料の蒸発や衝突に頼らず、化学反応によって膜を生成するため、微細構造の奥深くまで均一に被覆できる点が大きな特長です。

CVDには複数の方式があります。代表的な熱CVDは、高温環境下で原料ガスを熱分解し、目的の材料を堆積させる手法です。比較的シンプルな装置構成で安定した成膜が可能ですが、基板や周辺材料が高温に耐える必要があります。そのため、熱に敏感な材料を用いる工程では、プラズマCVDや低温CVDなどの手法が使われます。プラズマCVDでは、高周波プラズマを用いてガスを活性化し、比較的低温での反応を可能にします。これにより、成膜温度を抑えつつ、高密度な膜を形成できるため、MEMSや有機材料との組み合わせにも適しています。

近年では、CVD技術をさらに進化させたALD(Atomic Layer Deposition:原子層成長)法が注目を集めています。ALDは、原料ガスを交互に導入し、表面での自己終端反応を繰り返すことで、1層ずつ原子レベルで膜を積み重ねていく手法です。膜厚の制御精度が極めて高く、数ナノメートル単位で均一な成膜が可能です。そのため、FinFETやGAAなどの三次元構造においても、微細な隙間を埋めるように高品質な薄膜を形成できます。

このようにCVD法は、構造の複雑化・高密度化が進む最先端の半導体製造において不可欠な技術です。材料の特性や成膜条件に応じてさまざまなプロセスを選択できる柔軟性があり、今後もさらに高度化・多様化するデバイスニーズに対応する重要な役割を果たしていきます。

まとめ

成膜技術は、半導体や電子デバイスの性能を支える重要な基盤技術です。導電性や絶縁性、耐熱性など、用途ごとに求められる特性に応じて、PVDやCVDをはじめとした多様な成膜プロセスが使い分けられています。デバイスの微細化や三次元構造化が進む中で、より精密かつ高機能な薄膜形成が求められ、高融点金属や合金の活用も進んでいます。さらに、ALDのような先端技術の登場により、ナノレベルでの均一な膜厚制御が可能となり、信頼性や性能の向上に大きく貢献しています。薄膜技術の進化は今後も続き、成膜の精度と柔軟性が、次世代のデバイス設計における競争力の鍵となるでしょう。